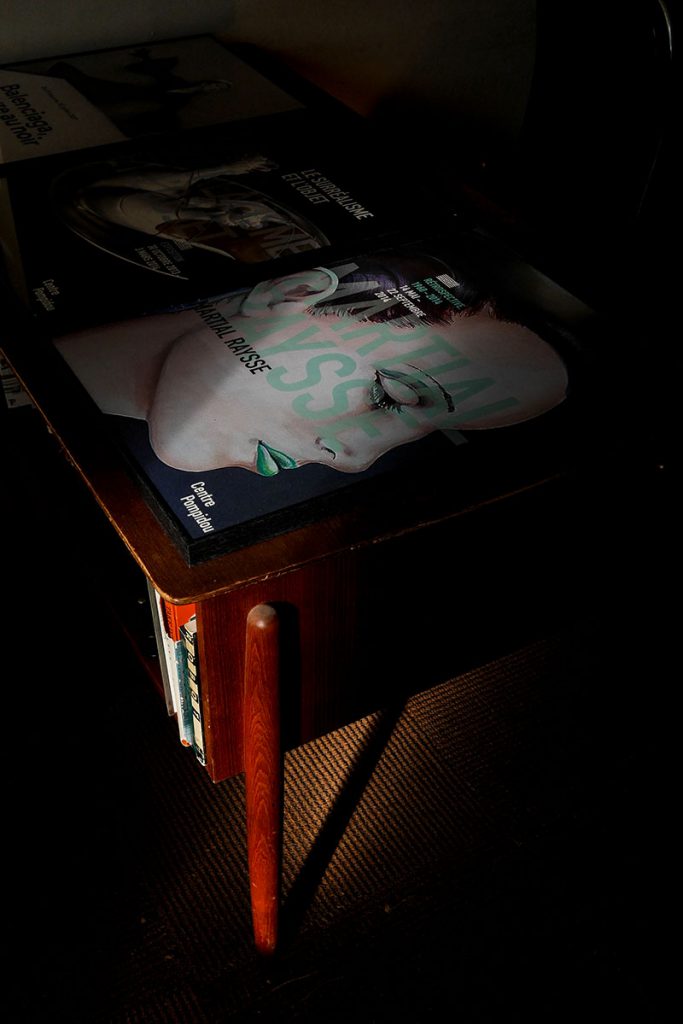

好きなポスター3枚が額装して出来上がってきた。

壁面ではなくデスクの上にセットというのもわるくない。

好きなポスター3枚が額装して出来上がってきた。

壁面ではなくデスクの上にセットというのもわるくない。

「さっきの夕焼け見た?」

「はい、見ました!」

「きれいだったね」

「はい、すごくきれいでした!すっごくきれいでした!」

「よかったよね」

「はい!」

「じゃあね」

「はい!」

「さよなら」

「さよなら!」

この写真の方向は北だ。左手が西になる。その西の空はさきほどまで、赤、橙、黄、青、紫の暖色、寒色がグラデーションの帯となって、大空を染めていた。

そのとき、僕は用事を済ませて夕方の大通りを歩いて家にもどっている途中、ここに差し掛かったとき女子高校生が目に入った。ふたりは自転車から降りて噴水の周りを鬼ごっこでもするように、ダンスをするかのように軽い足取りで噴水のまわりを一周した。

9月13日、夕暮れの大通り。ほんの些細な会話。

街を焦がしたあの夕焼けは僕らの胸まで焦がしていたんだ。

日曜日の昼近くになって僕はようやく目覚めた。いつもより少しだけ濃いめの二杯分のコーヒーを淹れ、窓際のテーブルでマグに入ったコーヒーを飲みながらぼんやりとあたたかい陽射しに身体を預けていた。覚醒するまでにはもうしばらくの時間が必要だった。

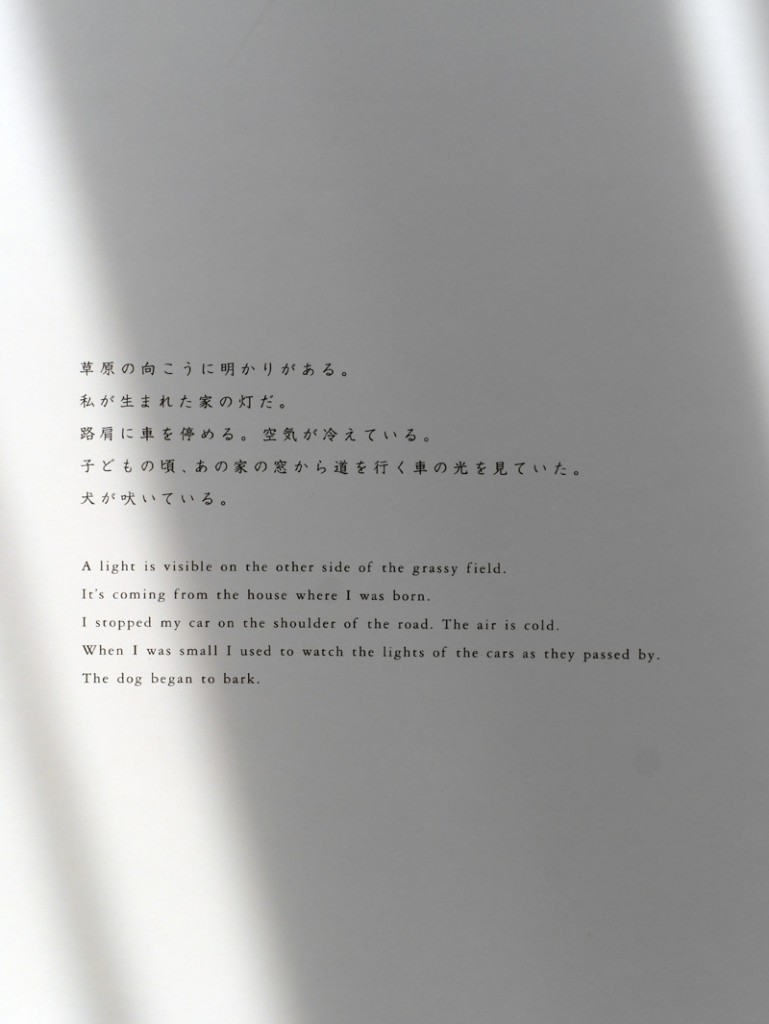

それから数時間が経過しただろうか。ラジオからはドビュッシーが流れていた。テーブルの上の本に影を落とすその角度は鋭角になってきていた。午後3時を過ぎたあたりなのだろう。僕はいくつかの写真集を手にとり、過去に見ていた写真をもういちど見直しながら本を買った時のことを思い出した。旅の本だけを集めたその本屋では女性店員と旅と本について語り合ったこともあった。そこは訪れるのはきまって夜の遅い時間だった。本を手にした僕は、空港のラウンジにも似た隣接のカフェでその本のページをめくるというのが好きだった。あの本屋もカフェもいまはもうない。

いま一冊の写真集をめくりながらそんなことを思い出している。

(写真集「A KA RI」FUJII TAMOTSU / リトルモア/ 2005年)

記念日、誕生日など特別な日や時間には好んで足を踏み入れない。だけどよく考えてみると僕は特別な日や時間そのものを避けたいのではなく、予めそこに特別、記念という枠をはめられた状態を避けたいのだ。予定調和じゃない日の、心惹かれる瞬間が好きなのだ。強引にまとめるならば、それこそが結果として自分の特別な日や時間となるのだ。

その夜は昨日まで続いていた梅雨寒が去っていた。ビルの二階にあるレストランの外のテラスで、二人はよく冷えた白いワインを飲みながら再会の時間を過ごしていた。見下ろす通りからは、街路樹を小さく揺らした風が肩まで上がってきた。

日帰りの出張の夕方近くになって最後の仕事を済ませた彼は、いまいる街から快速電車で西へ70分、海と山のある街に暮らす彼女に連絡をいれた。「では待っていますね」突然の再会の申し出に彼女は彼の誘いを快く承諾した。

電話を切った彼は彼女のために、あるひとつのプレゼントを思い付いた。それは季節をイメージして調香された数種類のインセンスだ。四季を見立て一年に四度ほど店頭に並ぶ。いまなら夏が並んでいるはずだ。それぞれのインセンスには香りの世界を増幅させる異なる言葉が添えてある。彼はそれを手にするために思いのほか時間がかかり、駅に着いてすぐに快速電車に乗るのを止めて新幹線で向かった。

彼女がオーナーであり、一人で仕切るその店に着いたのは閉店間際だった。彼女はそんなことをまったく気にする様子もなく、いつもの笑顔で迎えてくれた。「この季節の夕方、表のベンチに腰掛けて飲むビールがとっても美味しいの」

ほどなくして二人は店をあとにして通りを並んで歩いた。さっきまで彼がいた街の、誰もが知るあのどうしようもない蒸し暑さはどこにもなかった。歩道に響く足音さえも涼しく響く。小さな交差点の角にあるショーウインドーの前に差し掛かり彼女は立ち止まった。ウインドーの中の白い麻のジャケットを指差しながら「わたし、昨日の夜にここを歩い帰る時に目に止まったの。そしてすぐにこれはあなたそのものだと思ったの。それをいまこうして二人で見ているなんて、なんだか妙だわ」

重くはない食事と白いワインは、弾む会話に調和をもたらしてくれる。「雨の日、あなたの足元は?」「僕は初めから濡れてもいいようにスニーカーかサンダルだね。アスファルトに裸足でもいいと思うこともあるくらいだ。それに傘はよほどの雨でないと差さないから」「いいわね。わたし、あのレインブーツが大っ嫌い。デザイン、色、ブランドがどうであろうと、この先、わたしは履きもしないし、買いもしないわ」「雨がもたらす生活をどう捉えるかによって、その人の生き方が垣間見れることはとても興味深いよ」「わたし、透過されてるみたいでくすぐったいわ」「じつは僕はその雨の季節を今年ほど好きになったことはないんだ。雨が降る。その降る雨が止むと、乾いた大気に適度な湿度を含んだ風が吹く。注ぐ陽射しの質は、受け止めるのが気持ちがいいほど。そして日が変わり、また雨の日が訪れる。それが繰り返すんだ。いっそのこと、この雨の季節がずっとずっと、人生を終えるまで続いてもいいかもしれないなんてことを、ここ数日考えていたんだ」「あれほど夏が大好きだと言ってたあなた、面白いわ」

周りのテーブルにはすでに他の客の姿はなかった。途切れることのない二人のたのしい会話だけがテラスの空気を揺らしていた。彼は最終の新幹線の時間が迫っていることにうっすら気付いていた。それを知ってかどうか彼女は「時間には限りがあるからいいの。そうでしょ」今日彼女に会いたいという気持ちの理由の一端を、そのひとことに見たようで、彼はずっと抱えていた難題が一瞬にして解けたかのように嬉しくなった。

「肩がならんだ位置」と、彼女は透明なガラスのボトルに入った、その一本のインセンスのタイトルめいた言葉をゆっくり読んだ。そして品を纏った美しい笑みをたたえ、空を見上げてつぶやいた。「面白いわ、やっぱり」

「雨の日曜、曖昧な午後の時間。クルマがシャーッと路面を転がり通り過ぎていく。ラジオからはクラシック音楽。コーヒーを淹れるためにお湯を沸かしながらミルで豆を挽く。すべての音がこの部屋で調和して何気ない日常に凛とした気高さが薫る。一杯のコーヒーのように。」

「同じような価値観の人ときちんと向き合って語りたい。それも緩やかに。時折、激しくも。感性、創造性、知性、品性、個性、楽天性が入り混じる世界から始まる時間。春を待つ。」